Sul come l'Ovest interagisce con il Medio Oriente e il Nord Africa

Postato il: 12 maggio 2024 -

Da più di 200 giorni, questa parola, in un modo o nell’altro, governa il dibattito pubblico. Non è difficile nemmeno capire il perché, visto che è questo il nome che firma le fosse comuni piene di cadaveri in uniformi mediche e corpi dilaniati di minori.

È bene ricordare il costo umano di questo massacro, che da Ottobre ha causato ben oltre 30.000 morti tra i civili, tra cui più di 14mila minori: non esiste nessuna spiegazione accettabile ad uno spargimento di sangue così feroce; tutte quelle fornite si basano su una grave disumanizzazione della Palestina e del suo popolo a fronte di una difesa identitaria del proprio Stato di Vittima nonostante tutto (avremo modo di parlarne in seguito).

A guidare questa carneficina, ovviamente, ci sono delle logiche imperialiste e colonialiste: Il Levante è un’area tutt’altro che povera. Essa forma, in parte, quella zona geografica chiamata Mezzaluna fertile, che ci è sempre sembrata distaccata nel tempo e nello spazio, solamente perché viene abbandonata dopo le prime due settimane del primo anno, ma che è ricca anche in un altro senso, uno che potrebbe non essere di interesse strettamente antropologico.

D’altronde, come potrebbe essere altrimenti: se fosse davvero una zona brulla, non si spiegherebbe un cotale dispiego di forze per tenersela stretta. Ci sarà pure un motivo se praticamente qualsiasi filiera di produzione americana passa, almeno per un momento, da Israele, se pure l’ente assicurativo AXA, formalmente francese, investe nelle sue banche (e nell’Elbit).

La politica estera che governa i rapporti tra occidente e MENA (Middle-East, North Africa) non si riflette, tuttavia, solo negli aspetti più crudeli, nelle torture ad Abu Ghraib (content warning: immagini forti) e nella cupola d’acciaio ma anche, e oserei dire soprattutto, in quello che l’Occidente vuole vedere nel MENA. Perché, alla fine, riempire un intero notiziario dei crimini contro l’umanità compiuti nel Medio Oriente non farebbe uscire un bel ritratto delle Forze della Libertà e Democrazia in Missione di Pace. Se le vittime possono essere massacrate da una voce passiva priva di complemento d’agente, è altresì giusto dedicare ai volti rubicondi dell’IDF, non di rado fluenti in italiano, intere interviste. Di loro è importante sapere la giornata, l’albero genealogico, la felicità nel prendere parte ad un genocidio.

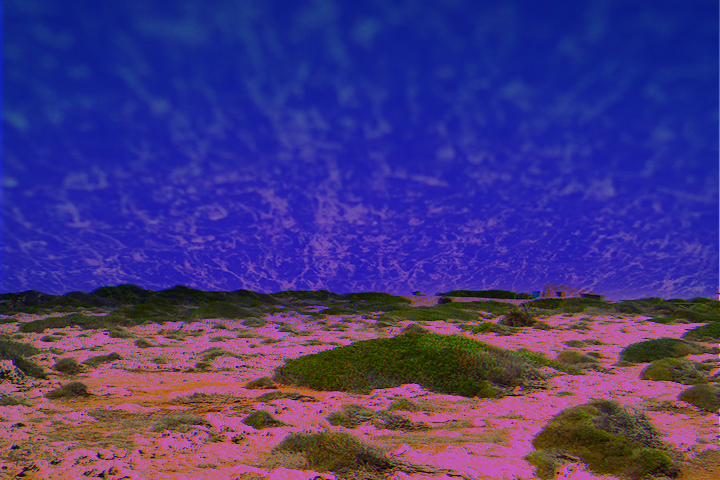

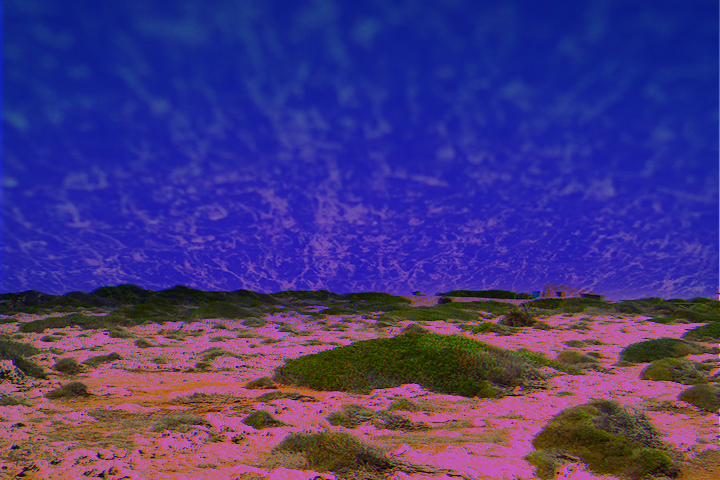

In questo deserto di sabbia rossa e sporca, che non fa altro che entrare dentro gli scarponi, va cercata l’Oasi.

Senza nemmeno chissà che sforzo retorico, Israele (ma non è la sola), incarna perfettamente un’Oasi in cui l’Occidente può proiettarsi.

“La più grande democrazia del Medio Oriente”, “L’unica democrazia del Medio Oriente”, queste locuzioni ormai ci siamo abituatə a sentirle, come slogan del suo patetico apparato propagandistico, assieme a qualche tentativo di pink-washing e rainbow-washing di basso livello.

Nel parlare al mondo, la strategia comunicativa prediletta è quella di utilizzare i linguaggi dell’Occidente, in maniera tanto nevrotica ed esagerata, da apparire caricaturale. L’esercito, i gay, l’occidentalità, la democrazia, la discoteca.

Tutto nella stessa emissione di fiato, reso attraverso foto grottesche di soldati gay e soldatesse col push-up che reggono bandiere israeliane con due bande arcobaleno, non troppo grandi, per non offuscarne il carattere nazionalista. Partecipa all’Eurovision già da svariati anni (avendolo ospitato già nel 2019), nonostante non sia né politicamente, né geograficamente situata in Europa, giusto per ricordarci che è un paese, tutto sommato, vicino a noi.

In tempi meno sospetti, mi ricordo una paginetta a tema Grindr italiana, che postò questa foto di due soldati omosessuali, schifosamente attraenti secondo gli standard nord-europei, liberi di essere gay e limonare pure all’interno dell’esercito israeliano, con una schiera di bave dalla scarsa consapevolezza politica nella sezione commenti.

Tutto si materializza in Tel Aviv. Sebbene sotto il controllo israeliano si trovi la ben più storicamente e antropologicamente rilevante Gerusalemme, il cavallo di battaglia della Cupola d’Acciaio è proprio Tel Aviv. Non è la capitale, non è la città più antica (anzi!): è la meta turistica, quella che ospita le ambasciate e che indice i bandi di ricerca. È il posto che, in altre parole, si occupa dei rapporti con l’Occidente. Quella che non soffre delle stesse contraddizioni e dello stesso conflitto di Gerusalemme, che pure ha le moschee, che quindi non permette di negare la Palestina.

Essa si presenta nelle sue foto, nel suo materiale promozionale, nella sua facciata pubblica, come una metropoli meravigliosa, nata dal nulla. Piena di svaghi, università, sedi di importanti multinazionali, ospitate di celebrità. Una connessione vaga a cosa ci sta attorno, poi per il resto basta.

Tel Aviv, per come la conosco io, è un geotag sulle foto delle persone più fastidiose che abbia mai conosciuto nella mia vita. Uno sfondo per selfie privo d’anima, che ben nasconde i suoi fantasmi. Sempre in qualche piscina di qualche hotel a qualche numero di stelle, poco importa. Potrebbe essere Milano, Dubai (altra città su cui si potrebbe dire tanto), New York.

Chi va a Tel Aviv per svago non lo fa perché vuole fare un viaggio in una terra nuova: lo si fa per andare a divertirsi in un luogo geograficamente distante, ma praticamente uguale a quello che si è lasciati a casa. Un enorme villaggio vacanze.

Ed è questo che è un’Oasi. Dopo le dune, finalmente sono arrivati i laghetti di acqua cristallina, le palme, la fauna esotica e tutti i loro miraggi di ricchezze facili. Così come essa si fa custode della vita nel deserto, Tel Aviv si pone come il sogno colonialista di addomesticare le terre estranee. Rappresenta una versione accessibile del Medio Oriente, per gli occhi bianchi che lo giudicano: non serve un cambio di prospettiva, non serve conoscere la storia, basta solo prenotare un volo e un hotel. “Tanto tutti ti capiscono, lì parlano tutti Inglese!”.

In maniera quasi comica, la cantante presentata da Israele all’Eurovision si chiama “Eden”, il paradiso terrestre (e su questo giuro che è una coincidenza: è già da tempo che volevo scrivere quest’articolo, come frutto di una conversazione tra me e Leo, accaduta mesi fa).

Nel dirsi la democrazia più grande, o addirittura l’unica, del Medio Oriente, non sbaglia affatto: per i bislacchi parametri di ciò che compone una democrazia per le persone più umanamente deprivate del mondo, cioè la propria target demographic, Tel Aviv rappresenta davvero un faro di speranza. La possibilità di essere stati in una terra lontana senza aver cambiato nulla diventa allettante, se abbiamo rifiutato qualsiasi tentativo di intellettualizzare la nostra vita, riducendola ad una serie di pulsioni performative e meccaniche.

Però il deserto la vita ce l’ha, pure tanta. Quando si comincia a prestare attenzione, persino un pugnetto di sabbia arida rivela le proprie comunità batteriche, che prosperano nei microscopici interstizii nelle zampe di un Fennec sdraiato all’ombra di un cespuglio, o tra gli zoccoli di un possente dromedario. Per queste specie, il deserto è la propria casa, e lo sarà nonostante a noi sembri un posto invalicabile ed ostile.

Allo stesso modo, c’è qualcosa fuori da Tel Aviv, da Dubai, da Sharm El-Sheikh: famiglie, storie, culture, nate e cresciute nella terra che giace fuori da quelle mura cinte di filo spinato. Perché, come dicevamo all’inizio, di Mezzaluna Fertile ne studiamo solo le prime due settimane del primo anno, ma non è smessa di esistere quando ci siamo spostati dai Fenici a Creta.

Cominciare a comprendere che c’è una realtà umana, degna di esistere, al di fuori di quella versione addomesticata e commerciale che ci è stata rifilata, comporta un enorme sforzo: ovvero che possa esistere un mondo che fa tranquillamente a meno di noi, che ha delle regole diverse, che parla delle lingue diverse in modo diverso. In sostanza, ci impone di imparare, di essere spettatori, prima di poter essere compreso; di sovvertire i rapporti per cui siamo noi a insegnare cosa è la civiltà.

E questo, purtroppo, va evitato, non va nemmeno pensato come una possibilità: umanizzare le soggettività che non sono in tutto e per tutto identiche a noi, e addirittura permettere che ci insegnino qualcosa, è l’incubo più grande di chi quelle campagne di propaganda le coordina.

Gaza nel Luglio del 2023 (Motaz Azaiza)

Perché se quella sabbia, che non abbiamo fatto altro che toglierci dagli scarponi pur di arrivare in un laghetto artificiale circondato da palme di plastica, è fatta in realtà di sogni, di aspirazioni, di relazioni, di sangue, di terrore e disperazione, forse potrebbe cominciare a subentrare il dubbio che non ne sia mai valsa la pena.

Torna su